1目的

为提高风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设,全面提升公司安全生产科学预防能力,促进安全生产持续稳定。

2指导思想

根据集团公司和当地安监管理部门制定的双重预防机制建设相关要求,结合《企业安全生产双重预防机制建设规范》T/CSPSTC 17-2018的要求。公司领导决定在前期开展“隐患排查治理和风险分级管控”双体系工作的基础上,进一步规范公司各级人员风险辨识过程,制定公司2021年度双重预防机制体系建设实施方案。

3组织机构

公司双重预防机制建设领导小组:

组 长:董事长、党委书记、总经理

副组长:公司领导班子成员

成 员:公司各部门 事业部负责人

双重预防机制建设领导小组下设办公室

主 任:安全环保部部长

4职责

组长:全面负责“两个体系”建设;保证人力、物力、财力的到位。

副组长:具体负责组织领导各管辖范围的“两个体系”建设工作。

成员:具体负责落实本单位范围内“两个体系”建设的各项工作,负责组织开展本部门范围内风险识别,风险评价及其它相关工作。

办公室主任职责:负责编制双体系建设方案,根据方案监督各单位方案落实情况,对未按方案执行的单位进行考核。

双重预防机制建设工作涉及到各专业领域,是一个由领导组织,各专业合作、全员参与的过程。各单位根据公司计划,成立本单位双重预防机制建设工作组,明确分工,落实责任人,高质量完成本单位双重预防机制建设工作。

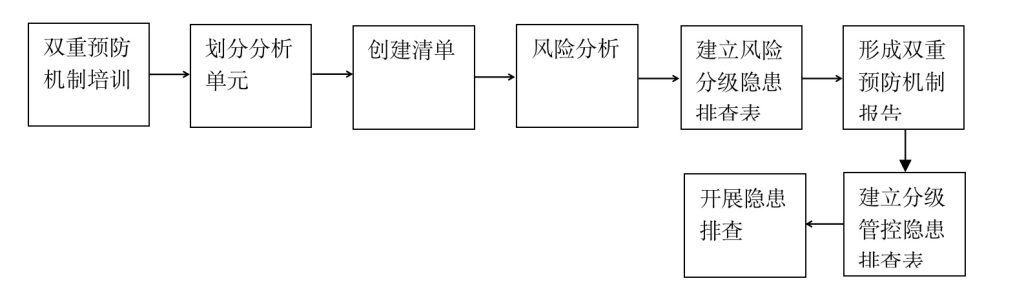

5双重预防机制建设流程

6安全风险管控工作方案

6.1开展风险分析培训工作(2021年5月)

公司全员进行培训,采用授课形式,对公司全体员工讲解“双重预防机制”建设的重要性,系统学习两个体系建设的内容,通过学习使全体员工熟悉什么是风险点,什么是危险源以及风险点、危险源辨识的方法;怎么进行风险分析及隐患排查。

6.2开展风险分析工作(2021年5月—7月)

1、各单位以岗位分区域划分风险分析单元,各单位成立风险分析小组,人员组成包含工艺、设备、安全、电气、仪表专业,按照“疑险从有,疑险必研、有险必判、有险必控”的原则,细致排查岗位存在的风险点和存在的危险因素。危险因素辨识:作业活动采用工作危害分析法(JHA),设备设施采用安全检查表法(SCL),场所部位采用工作危害分析法(SCL)。并编制《作业活动清单》(附件3)、《设备设施清单》(附件4)、《部位场所清单》(附件5)。5月份,完成作业单元划分及作业活动清单、设备设施清单、场所部位清单收集。

2、风险评价及风险分级管控,作业活动采用(JHA+LS)进行风险评价(附件6),设备设施(SCL+LS)进行风险评价(附件8)。风险分析过程中,各部门需充分听取岗位人员提出的建议和措施,按照规范步骤辨识风险点防控措施,风险防控措施可分为工程技术措施、安全管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施;如现有防控措施不能把风险级别降低到可接受级别时,应另行制定可行、可靠的安全管控措施来降低风险级别。最终根据评价的风险等级确定管控级别,分别由不同级别管理机构(公司级、事业部级、车间级、班组级)负责监督落实管控措施,明确责任机构和责任人。5月份—6月份完成风险分析表(附件6、7、8),辨识、制定管控措施,明确风险分级管控。

3、下列情形按重大风险进行管控。

(1)重大危险源储存场所;

(2)运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场10人以上的;

(3)化工装置开停车;

(4)特殊动火作业、四级以上登高作业、一级吊装作业;

6.3风险分析成果输出、培训(2021年6月—8月)

1、2021年6月份,完成风险分析总结及成果输出工作。主要工作涉及:风险点汇总统计、建立《风险分级管控清单》(附件10)、《安全风险数据库》(附件11)、《作业安全风险比较图》、风险告知卡(附件13)、风险四色分布图。

2、公司建立风险公告制度,根据风险评价结果绘制全厂风险四色图,并进行公示;重大、较大风险的区域设置风险公告栏,告知该区域重大、较大风险,内容包括:风险点、风险危害、风险等级、控制措施以及管控责任部门、责任人等;岗位放置风险告知卡,包含:本岗位所有风险点、风险危害、管控措施。

3、公司风险分析报告经主要负责人签批发布后,各单位需组织岗位人员进行学习和培训,利用班前班后会等各种形式的学习活动,有效的开展风险管控措施的落实。

6.4风险信息更新及持续改进

1、公司每年应对风险管控体系进行一次系统性评审,并对评审结果进行公示和公布,各单位应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料,并分类建档。

2、以下情况,风险信息必须进行更新:

(1)工艺指标或操作规程变更时;

(2)有新的或变更的法律、法规或其它要求;

(3)技术改造项目;

(4)有因为事故、事件或其他而发生不同的认识;

(5)组织机构发生大的调整;

(6)其它变更。

7隐患排查治理管控实施方案

1、根据风险分析结果,建立和完善各单位、专业的隐患排查表,风险排查要覆盖风险管控清单中的各风险点、危险源及控制措施。事业部各职能科室的排查清单要包含辖区内所有厂级管控措施内容。

2、依据风险排查清单,开展风险排查工作,排查频次:班组1次/班、车间1次/周、事业部职能科室1次/半月、厂级1次/月。

3、隐患按照《阳煤化工系统隐患分级管理办法》规定进行分级管理,将隐患分为A、B、C三级,在隐患排查反馈信息系统中分为红色、黄色、白色。按照隐患分级管理原则,C级隐患按三定原则,通知整改负责人限期整改;B级隐患要上报事业部经理、事业部经理为整改责任人;A级隐患要上报公司主要负责人,主要负责人为整改责任人。一时难以整改的A级、B级隐患,必须按“五定”要求,落实防控措施。各级安全管理部门对隐患整改情况进行跟踪复查,确认整改完毕后销号,形成闭合管理。

8奖惩

各单位应根据方案要求认真落实《双重预防机制建设方案》。每月1日,由安全环部组织验收上月双重预防机制建设工作完成情况,并对完成情况进行以下奖惩:

1、5月31日完成单元划分,作业活动清单、设备设施清单、场所部位清单,奖励事业部2000元;未完成考核事业部500元。

2、6月30日完成全部风险分析工作,奖励事业部2000元;未完成考核事业部500元。

3、7月30日份完成风险分析各项成果输出文件、清单,奖励事业部2000元;未完成考核事业部500元。

4、7月30日份编制完成风险分析报告,完成各项风险公示工作,组织开展全员培训,奖励事业部2000元;未完成考核事业部500元。

9相关附件

附件1、1.1常见的能量源、能量载体及事故类型

1.2 作业活动、设备设施、场所部位辨识范围

1.3控制措施实施内容

附件2、常见事故原因

附件3、作业活动清单

附件4、设备设施清单

附件5、场所部位清单

附件6、作业活动风险分析表(JHA+LS)

附件7、设备设施风险分析表(SCL+LS)

附件8、场所部位风险分析表(SCL+LS)

附件9、不可接受风险清单

附件10、风险矩阵

附件11、岗位安全风险告知卡

新疆国泰新华化工有限责任公司

2021年5月18日

附件1

附1.1常见的能量源、能量载体及事故类型

| 序号 | 事故类型 | 能量源 | 能量载体 |

| 1 | 物体打击 | 产生物体落下、抛出、破裂、飞散的设备、场所、操作 | 落下、抛出、破裂、飞散的物体 |

| 2 | 车辆伤害 | 车辆、使车辆移动的牵引设备、坡道 | 运动的车辆 |

| 3 | 机械伤害 | 机械的驱动装置 | 机械的运动部分、人体 |

| 4 | 起重伤害 | 起重、提升机械 | 被吊起的重物 |

| 5 | 触电 | 电源装置 | 带电体、高跨步电压区域 |

| 6 | 灼烫 | 热源设备、加强设备、炉、灶、发热体 | 高温物体、高温物质 |

| 7 | 淹溺 | 江、河、湖、海、池塘、洪水、储水容器 | 水 |

| 8 | 火灾 | 可燃物 | 火焰、烟气 |

| 9 | 高处坠落 | 高差大的场所、人员借以升降的设备、装置 | 人体 |

| 10 | 坍塌 | 土石方工程的边坡、料堆、料仓、建筑物、构筑物 | 边坡土(岩)体、物料、建筑物、构筑物、载荷 |

| 11 | 冒顶片帮 | 矿山采掘空间的围岩体 | 顶板、两帮围岩 |

| 12 | 透水 | 地下水、地表水 | |

| 13 | 放炮 | 炸药 | |

| 14 | 火药爆炸 | 炸药 | |

| 15 | 瓦斯爆炸 | 瓦斯 | |

| 16 | 锅炉爆炸 | 锅炉 | 蒸汽 |

| 17 | 容器爆炸 | 压力容器 | 内容物 |

| 18 | 其他爆炸 | 可燃性气体、蒸气和粉尘 | |

| 19 | 中毒和窒息 | 产生、储存、聚积有毒有害物质的装置、容器、场所 | 有毒有害物质 |

| 20 | 其他伤害 | 放射性物质;踩踏;职业危害因素;雷电 | 射线;人群;职业危害因素场所;建筑物、构筑物、人体 |

1.2 作业活动、设备设施、场所部位辨识范围

1.2.1作业活动的排查应包括以下内容:

日常操作:工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

异常情况处理:停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料的处理,设备故障处理。

开停车:开车、停车及交付前的安全条件确认。

作业活动:动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业;采样分析、检尺、测温、设备检测(测厚、动态监测)、脱水排凝、人工加料、装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、罐内清洗等危险作业;场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启、安全设施校验等其他作业。

管理活动:现场监督检查等。

1.2.2设备设施排查应包括以下内容:

包括传热设备、传质设备、粉碎设备、混合设备、分离设备、制冷设备、干燥设备、包装设备、输送设备、储运设备、成型设备、反应器、炉类、仪器仪表、辅助设备、厂房、管廊、手持电动工具、其他设备等。同一单元内介质、型号相同的设备设施可合并,并写明数量。

1.2.3场所部位排查包括以下内容:

划分时应充分考虑设施、部位、场所、区域的功能、结构、事故类型、事故影响范围等因素。对于设备设施较少、功能(用途)单一、可能导致的事故类型较少但影响范围较大的场所、区域,可作为风险点进行划分,如原煤堆场、石灰石堆场、炭材焦炭场;规模较大、工艺复杂或用途特殊的设备设施、部位应单独作为风险点进行划分。

1.3控制措施实施内容

1、工程控制措施

(1)消除:通过合理的设计和科学的管理,尽可能从根本上消除危险、危害因素。如采用皮带滚筒刷。

(2)预防:当消除危险、危害因素有困难时,可采取预防性技术措施,预防危险、危害发生。如使用安全阀、漏电保护装置、安全电压、事故排风装置等。

(3)减弱:在无法消除危险、危害因素和难以预防的情况下,可采取减少危险、危害的措施。如局部通风排毒装置、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等。

(4)隔离:在无法消除、预防、减弱危险、危害的情况下,应将人员与危险、危害因素隔开和将不能共存的物质分开。如皮带输送机头部、尾部安装防护网等。

(5)连锁:当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时,应通过连锁装置终止危险、危害发生。如为防止原料系统出现正压,危害巡检或检修人员安全,将高温风机与尾排风机连锁,尾排风机出现故障跳停时,高温风机自动跳停。

(6)警告:在易发生故障和危险性较大的地方,配置醒目的安全色、安全标志,必要时,设置声、光或声光组合报警装置。如铲车安装声光报警装置。

2、安全管理措施

(1)制定实施作业程序、安全许可、作业方案、安全操作规程等。如危险作业管理制度、制定有限空间作业安全许可制度、回转窑换窑砖作业方案、预热器清堵安全操作规程等。

(2)减少暴露人员、频次、时间。如合理规划作业方案,减少危险作业现场非必要的作业人员等。

(3)预测预警。如安全生产风险预测预警管理等。

(4)统计分析。如事故、未遂事件统计分析等。

(5)安全互助体系。如煤磨换刮板作业时,在煤磨外部设置专人监护等。

(6)风险转移(共担)。如购买安全生产责任险等。

3、培训教育措施

(1)日常安全教育培训;

(2)作业方案、工作方案的教育培训;

(3)操作安全教育培训。

4、个体防护措施

(1)个体防护用品包括:防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等;

(2)当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时,均应采取防护措施;

(3)当处置异常或紧急情况时,应考虑佩戴防护用品;

(4)当发生变更,但风险控制措施还没有及时到位时,应考虑佩戴防护用品。

5、应急措施

(1)紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备;

(2)通过应急演练、培训等措施,确认和提高相关人员的应急能力,以防止和减少安全不良后果。

附件2 常见事故原因

| 序号 | 类型 | 事故原因 |

| 1 | 人的不安全行为 | 1、操作错误,忽视安全,忽视警告;

2、造成安全装置失效; 3、使用不安全设备; 4、手代替工具操作; 5、物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当; 6、冒险进入危险场所; 7、攀、坐不安全位置(如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩) 8、在起吊物下作业、停留; 9、机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作; 10、有分散注意力行为; 11、在必须使用个人防护用品用具作业或场合中,忽视其使用; 12、不安全装束; 13、对易燃、易爆等危险物品处理错误; 14、作业前联系确认不到位; 15、其他。 |

| 2 | 物的不安全状态 | 1、防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷;

2、设备、设施、工具、附件有缺陷; 3、设备或工具布局问题; 4、个人防护用品用具防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官防护用品、听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷; 5、其他。 |

| 3 | 不良环境 | 1、照明光线不良;

2、通风不良; 3、作业场所狭窄; 4、作业场地杂乱; 5、交通线路的配置不安全; 6、操作工序设计或配置不安全; 7、地面滑; 8、贮存方法不安全; 9、环境温度、湿度不当; 10、其他。 |

| 4 | 管理缺陷 | 1、技术和设计上有缺陷;

2、教育培训不够,未经培训,缺乏或不懂安全操作技术知识; 3、劳动组织不合理; 4、对现场工作缺乏检查或指导错误; 5、没有安全操作规程或不健全; 6、没有或不认真实施事故防范措施;对事故隐患整改不力; 7、其他。 |

附件3 作业活动清单

| 所属车间 | 序号 | 单元名称 | 作业活动 | 作业活动内容/作业步骤 | 岗位 | 实施人员 | 作业频率/时间节点 | 备注 |

附件4 设备设施清单

| 所属车间 | 序号 | 单元名称 | 设备名称 | 位置 | 数量 | 介质 | 规格型号 | 是否特种设备 | 备注 |

附件5 场所、部位清单

| 所属车间 | 序号 | 单元名称 | 名称 | 所在部位 | 有害介质 | 数量 | 是否存在特种设备 |

附件6作业活动风险分析表(JHA+LS)

| 风险点 | 作业步骤 | 危险或潜在事件 | 可能发生的事故类型及后果 | 固有风险 | 现有管控措施 | 剩余风险 | 建议改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | |||||||||||

| 序号 | 名称 | L | S | R | 风险等级 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | L | S | R | 风险等级 | ||||||

附件7设备设施风险分析表(SCL+LS)

| 风险点 | 检查项目 | 检查标准 | 不符合标准情况及后果 | 固有风险 | 现有管控措施 | 剩余风险 | 建议改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | |||||||||||

| 序号 | 名称 | L | S | R | 风险等级 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | L | S | R | 风险等级 | ||||||

附件8部位场所风险分析表(SCL+LS)

| 风险点 | 检查项目 | 检查标准 | 不符合标准情况及后果 | 固有风险 | 现有管控措施 | 剩余风险 | 建议改进措施 | 管控层级 | 责任单位 | |||||||||||

| 序号 | 名称 | L | S | R | 风险等级 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | L | S | R | 风险等级 | ||||||

附件9不可接受风险清单

| 红色风险点 | |||

| 序号 | 所属车间 | 所在岗位 | 现有管控措施 |

| Ⅱ级色风险点 | |||

| 序号 | 所属车间 | 所在岗位 | 现有管控措施 |

附件10风险矩阵法(LS)

表10-1事故发生的可能性(L)

| 分数值 | 标 准 |

| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |

| 4 | 危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害发生或预期情况下发生 |

| 3 | 没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件。 |

| 2 | 危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件。 |

| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 |

表10-2事件后果严重性(S)

| 分数值 | 人员伤亡 | 直接经济损失 | 停工 | 企业形象 |

| 5 | 死亡3人以上或重伤10人以上 | 100万元以上 | 部分装置(>2 套)或设备 | 行业内、国内严重影响 |

| 4 | 死亡3人以下或重伤3~10人 | 50万元以上 | 2套装置停工或设备停工 | 地区、省内影响 |

| 3 | 重伤3人以下或轻伤3~10人 | 10万元以上 | 1 套装置停工或设备停工 | 集团公司内部严重影响 |

| 2 | 3人以下轻伤 | 10万元以下 | 受影响不大,几乎不停工 | 园区或厂区周边范围 |

| 1 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 形象没有受损 |

表10-3风险等级判定(R)

| 风险等级 | 分值 | 描述 | 需要的行动 | 改进建议 |

| I 级 | 17~25 | 重大风险

(绝对不能容忍) |

必须通过工程技术和管理措施在限期内(一般不超过3个月)将风险降低至三级及以下。 | 需要制定专门的管控方案予以削减风险。 |

| II 级 | 10~16 | 较大风险

(难以容忍) |

通过工程技术或管理措施在一年内将风险降低至三级及以下。 | 需要制定专门的管控方案或采取临时措施后实现风险降低。 |

| Ⅲ级 | 5~9 | 一般风险

(落实控制措施的条件下可以容忍 |

需要评估确认现有措施的落实情况,加强对现有措施的检查、维护工作。 | 开展针对性评估,在现有措施等条件下风险不会升高。 |

| Ⅳ级 | 1~4 | 低风险 | 不需要进一步采取控制措施。 | 不需要改进。 |

注:不可接受风险包括较大风险(II 级)和重大风险(I 级)。

附件11岗位安全风险告知卡

编号: 单位:

| 风险点 | 所在位置 | 风险等级 | 事故类型 | 事故后果 |

| 危险和有害因素 | 管控措施 | |||

|

|

||||

| 应急措施 | ||||

|

|

||||

| 应急电话: | ||||

| 厂内消防报警电话: 厂内救护电话: | ||||